真っ白なホワイトボード VOL.3

~福祉をサービス業へ、世界への挑戦物語~

第1章「マイナスからの起業」

その2「一枚のファックスから」

人と人との出会いは不思議である。

振り返れば、必然の運命であったかのような出逢いすらある。あるいは、使命を持って生まれてくるのが人であり、その役割を成し遂げるために必要な人とめぐり逢うのかもしれない。

佐藤が浜松時代に出会った大阪の造園業を営む社長である大野茂もその一人である。その大野から届いた一枚のファックスが、ふたりの青年の運命を決定づけるものになると、だれが想像できただろうか。ファックスを送った大野自身にも、その時にはわからなかったに違いない。

そのファックスには、関東で訪問入浴サービスが始まっているとの情報が記されていた。

「訪問入浴サービス!?」政治家を目指して大阪へ帰ってきた佐藤が、ファックスを目にして、いまさらと思っているのは、木村にも感じられた。思い込んだら一直線の佐藤の性格から、浜松の時代へ後戻りするようなことは、考えられないだろうとも思った。

佐藤は大野に言った。「僕は政治家になって世の中のためになりたくて、大阪で再出発したんです。介護の分野で何か事業を始める気はないんです。」

「佐藤さん、それは違うんと違うか。世のため人のため政治家を目指すのは立派な心がけや。しかし、今の君の生活はどうなんや、自分の家族すら幸せにできずに、政治家もないやろ。先ずは少しでも自分ができることから始めていったらどうや。浜松での経験こそ、今活かすべき君の宝やないのかなあ。」

大野にそう言われては、佐藤は返す言葉がなかった。実際、その頃の佐藤の生活は、母親と動くことが不自由な妻と幼い長男。塾を開いたときの借金すらある。夢と現実の狭間で、苦しんでいたのは佐藤自身である。

「なあ、大野さんのいうことが僕にはよくわかる。今の日本の高齢者問題の最前線でやってきたんは、佐藤、お前自身やないか?お前にしか見えないこと、できることがあるんと違うか?とにかく、実行あるのみ!これは、お前の専売特許やないか。東京へ行って、訪問入浴サービスがどんなものかこの目で確かめてみよう。先ずはそこからや。」木村が背中を押した。

東京での視察を終えて帰ってきてからの佐藤の動きは早かった。やると決めたらその行動の早いこと。木村は舌を巻いた。先ず資金集め。自宅といっても母親のものであったが、それを担保に大野から金を借り、木村たち友人も出資した。みんなの力で買った訪問入浴サービスの車は1台。スタッフは佐藤と木村と友人夫婦の4人であった。

その日の木村はウキウキしいていた。

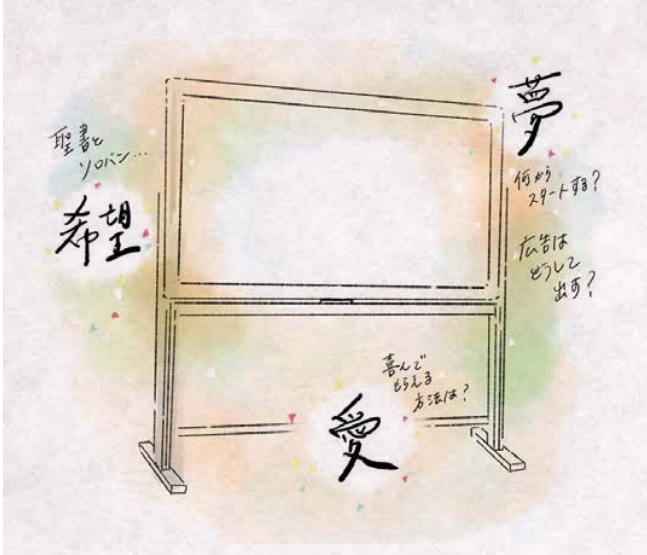

「佐藤!このホワイトボードをいっぱいに埋めような。俺たちの花を咲かせてゆこう!楽園づくりの始まりや。」

1986年の秋、日本で最初の民間の介護サービス会社が大阪の堺市に発足した。スタートは、木村が買ってきた真っ白なホワイトボードを事務所に掲げることで始まったのである。

つづく