真っ白なホワイトボード VOL.9

~福祉をサービス業へ、世界への挑戦物語~

第3章「裏切りから、成長へ」

その1「あかん、もう辞める」

在宅訪問入浴認定業者として芦屋市に続き厚生労働省からの認定も受け、ようやく事業が軌道に乗り始める。在宅介護も手掛けるようになり会社は多忙をきわめていた。介護は福祉であると同時にサービス業であるという信念の元、佐藤も木村も求めがあれば昼夜問わず自ら現場に足を運んだ。

事件はそんな時に起こった。数時間ほどの睡眠が続き、ある日、綿のように疲れた体を引きずって帰ってくると、社員たちがいっせいに立ち上がった。手には辞表を持っている。驚天動地とはあのことを言うのだろうと木村は後日述懐する。だが一斉にやめるにはそれなりの理由があるのだろう。心を鎮めて理由を聞くことにした。

「忙しすぎる」「社員の気持ちがわかってない」「時間が不規則」「思っていた仕事と違う」「現場がきつい」。

赤信号皆で渡れば怖くないの類だ。ここぞとばかりの社員たちの不満に耳を傾けていた木村は気づいた。

一方的な要求ばかりでお客様の身になって考えたものは一つもなかった。案の定それまで黙っていた佐藤が口を開いた。

「言い分はよくわかった。だが今やめられたら困る」

「もう皆で決めたことですから」

「君らの来るのを待て下さっているお客さんがいるんやぞ。そんな責任感すらなくこの仕事をやってたんか」

社員一丸となって航海をしていると思っていた。自分たちの信念は社員の信念であると思っていたのだ。木村が自分の迂闊さに唇を嚙んだ時、怒声が響いた。佐藤だ。

「楽なことばかりやない仕事なんはわかってる。けど人様が喜んでくれはる仕事や。そんなことも分からん人間は、いてもらわんでも結構や」

木村は頭を抱えた。だが佐藤のことは誰よりも知っている。権威ある脳学者の第一人者をして≪佐藤くんの脳は俯瞰脳≫だと言わしめた人物だ。右脳で感じたことが左脳を素通りして言語野に行ってしまう。木村は諦めた。

社員たちの去ったオフィスで頭を抱え佐藤は懊悩していた。

「仕事やめるわ」

珍しく弱音を吐いた。だが木村には心躍るものがあった。これからが佐藤の真骨頂、いったん素通りした左脳の出番だ。

さて、今度はどんな手を打ってくる?

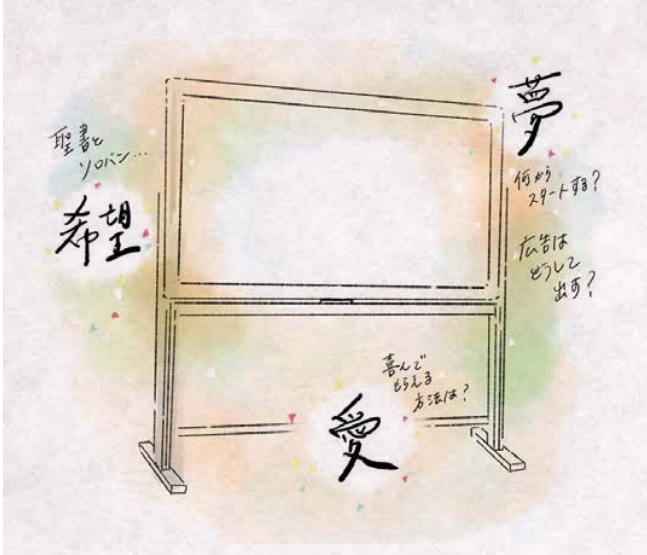

スケジュールが詰まったホワイトボードが二人を見ていた。

つづく