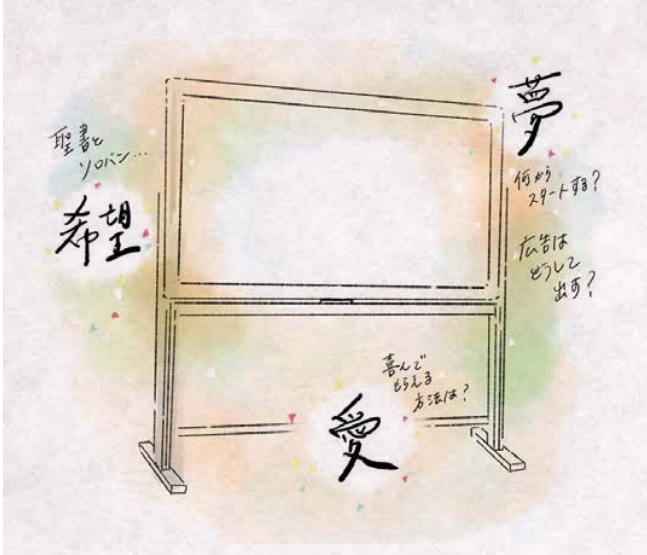

真っ白なホワイトボード VOL.5

~福祉をサービス業へ、世界への挑戦物語~

第1章「マイナスからの起業」

その4「必要とされる仕事」

人は誰かの役に立つために生まれてきた。誰かの役に立とうと、人は生きて働く。

佐藤と木村、二人の青年がはじめた「関西福祉ケアサービス株式会社」という小舟は、すでに、広く大きな海原へ向かって漕ぎ出していた。訪問入浴サービスの仕事は受注できないまま、ガードマンや露天商などの他の仕事で食いつないでいく日々が続いた。さらに、会社を維持していく上での問題は他にもあった。

「総務て、経理て、いったい何をどうしたらええのや。」

親の会社を引き継いだわけでもなく、サラリーマンとして会社務めをしたこともない二人である。途方に暮れることばかりであった。

地図すらない海原を漂うような、なんとも心もとない二人の公開のはじまりの道先案内人は、実際に会社を経営している大野茂である。今まで築いてきたプライドも見栄も、すべてを捨てて、大野から経営者としての仕事の基礎を必死で学んだ。就業時間中、社員たちの後期の目にさらされながら、大野の経営する会社の片隅で、大野の手が空くのを何時間も待つこともあった。

それでも、辛抱強く、妥協することなく、二人はひたすらに櫂を漕ぎ続けたのである。

そして、はじめての入浴サービスの仕事が入った。

スタッフのメンバーで、佐藤をお客様に見立てて、何度も何度も練習を重ねてきた入浴介助の仕事だ。その成果がやっと出せる。意気揚々と出かけた。

精いっぱい、心を込めてお客様をお風呂に入れる。

何年かぶりに湯につかったというその人の顔に健康な赤みがさす。

「あー、えーあんばいや。気持ちええなあ。天国のようや。ほんまおおきに、おおきに。ありがとう、ありがとう。」

涙を流さんばかりに手を合わす夫婦の姿に、いつも冷静な木村は、感激して泣きながら傍らの佐藤に訴えかけるように言った。

「こんなに喜んでもらえるやなんて。なあ、この仕事はどんなことがあろうと、絶対に、絶対に、続けていこうな。いや続けなあかん。そういう仕事や。」

うなずく佐藤も、顔をくしゃくしゃにしていた。

お金をいただける仕事である以上、この世に誰かの役に立っていない仕事というものはない。

「訪問入浴サービス。このサービスを必要としている人々のために、社会のために、この仕事はなくてはならないものなんや。だから、何としてもこの会社を存続させていく。」

木村の想いと佐藤の想いとは、ぴったりと重なっていった。

つづく